Verzeichnisse der Betriebsmittel

Über viele Jahre war es bei den Bahnen üblich den vorhandenen Fahrzeugbestand in Verzeichnissen zu dokumentieren. Mal sind es nur Listen, mal sind es aber auch „bildliche Verzeichnisse“. In beiden Fällen geben sie uns heute noch einen wertvollen Einblick in das damalige Betriebsgeschehen, denn auf diese Weise kann man sich heute – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Bild davon machen, mit welchen Fahrzeugen „damals“ der Betrieb abgewickelt wurde. In manchen Fällen sind sie sogar das einzige bildliche Zeugnis der ein oder anderen Fahrzeug-Bauart.

Diese Verzeichnisse sind heute höchst selten. Falls mal eines im Handel auftaucht, wird es für horrende Preise angeboten. Die meisten Verzeichnisse dürften jedoch in Archiven und Bibliotheken aufbewahrt werden. Die nachfolgende Aufstellung listet die mir bekannten noch vorhandenen Verzeichnisse mit ihren Standorten auf.

Neu in der Übersicht sind (- ergänzt in 2025):

- Halle-Hettstedter Eisenbahn-Gesellschaft: Verzeichnisse der Personen-, Post- und Gepäckwagen. 1913-1914 und 1921-26. – Bestand: Landesarchiv Sachsen-Anhalt

- Fahrbetriebsmittel der K. K. priv. Kaiserin Elisabeth-Bahn. L.C. Zamarski, Wien 1878. 84 Seiten. – Im Nov 2024 und März 2025 bei Ebay angeboten.

- Verzeichnis der Betriebsmittel der Westfälischen Landes-Eisenbahn A.G. Lippstadt 1930. – Fortgeschrieben 1931-1937. – 208 S. – Im Nov 2024 bei Ebay angeboten

- Verzeichniss der Lokomotiven und Tender der KED Halle. Bestand vom 1. April 1907. – Bestand: Landesarchiv Sachsen-Anhalt

- Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn: Verzeichnis der Lokomotiven und der Wagen der Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn. 1911-1914 und 1913-1918. – Bestand: Landesarchiv Sachsen-Anhalt

- Stendal-Tangermünder Eisenbahn: Wagenpark – Verzeichnis 1903. – Bestand: Landesarchiv Sachsen-Anhalt

- den Bestand im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, Signatur R/4307/89: Verzeichnisse der Güterwagenparks herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen der Direktionen von Baden, Bayern, Elsaß-Lothringen, Schwerin, Oldenburg, Altona, Berlin, Breslau, Bromberg, Cassel, Cöln, Danzig, Elberfeld, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Halle, Hannover, Kattowitz, Königsberg, Magdeburg, Mainz, Münster, Posen, Saarbrücken, Stettin, Sachsen, Württemberg,

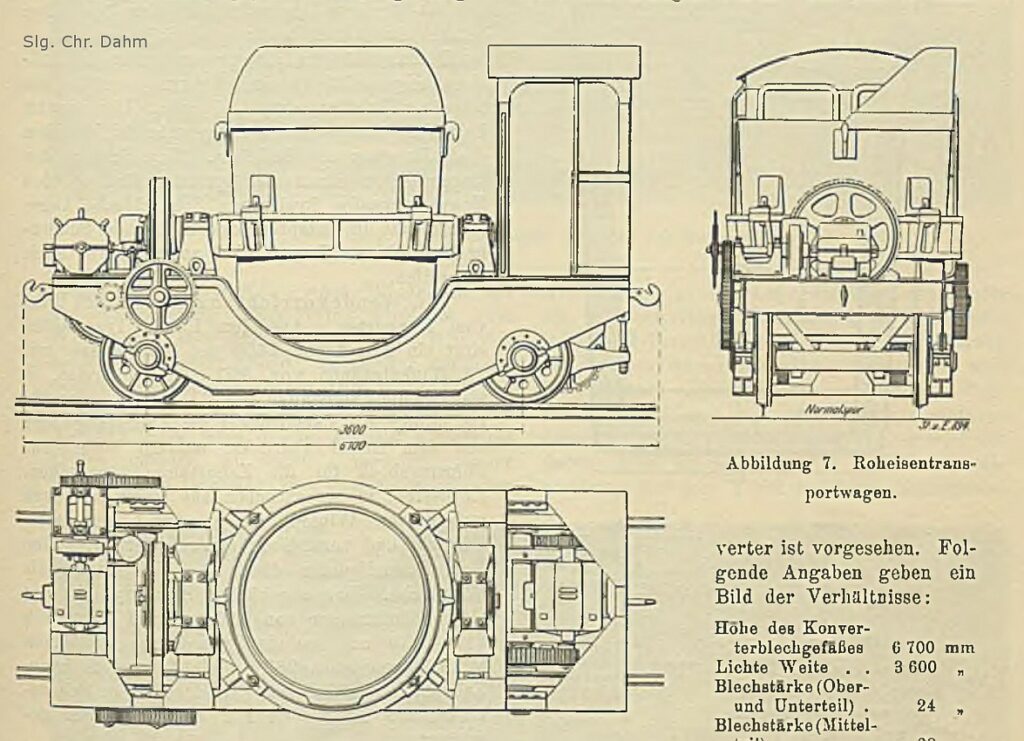

Selbstfahrender Roheisentransportwagen der Benrather Maschinenfabrik (1908)

Die Benrather Maschinenfabrik ist eine der vielen kleinen Lokomotivfabriken, über die nur sehr wenig bekannt ist. Sie ging 1898 aus der in Düsseldorf ansässigen Firma „de Fries & Co.“ hervor. Gebaut wurden Hebezeuge, Krane, Ladeeinrichtungen, Waggons und elektrisch getriebene Fahrzeuge, wie zum Beispiel fahrbare Kräne oder selbstfahrende Transportwagen. Die Fabrik gehörte ab 1910 als „Werk Benrath“ zur Deutsche Maschinenfabrik AG (DEMAG). [Wikipedia]

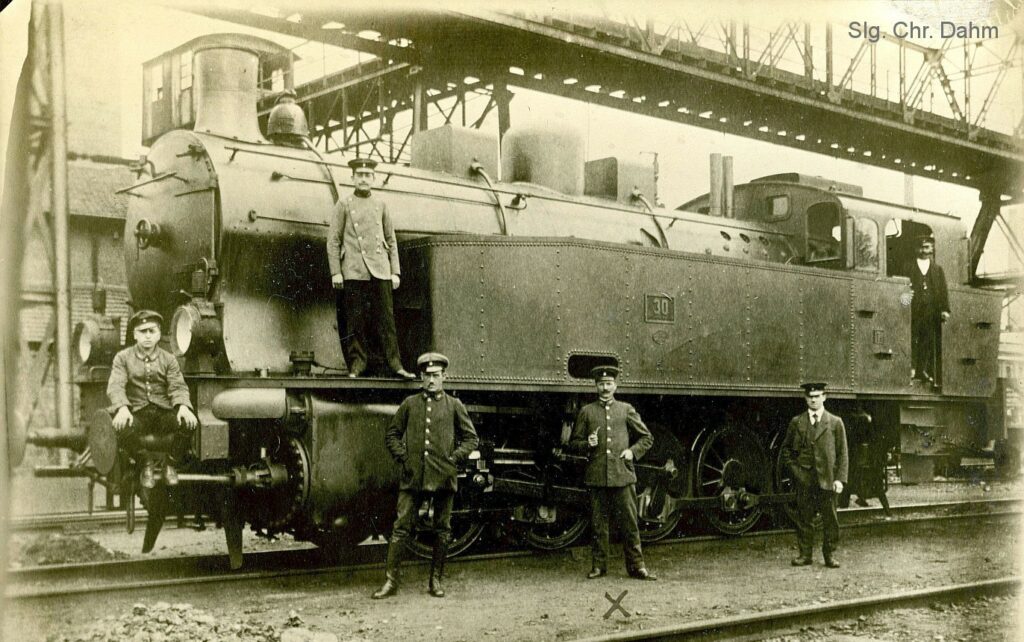

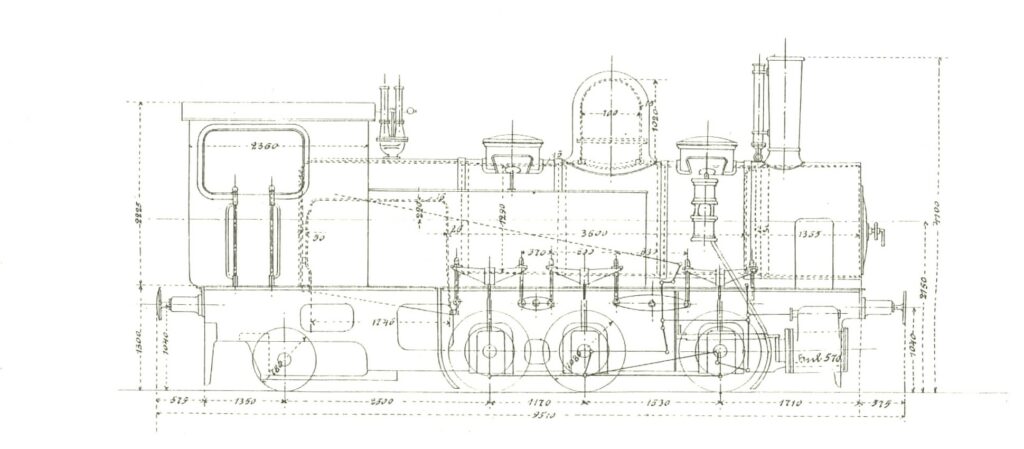

Die ¾-gekuppelte Güterzug-Tender-Lok, Bauart Krauss der KED Elberfeld (1891-1900)

Vorab: „Bauart Elberfeld“ oder „Bauart Krauss“ – was ist richtig?

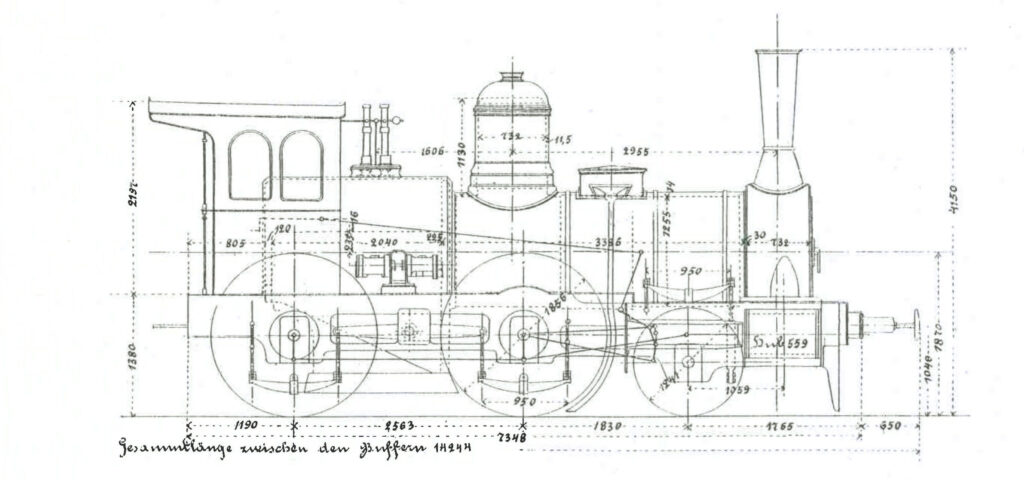

Nun ja, ich weiß es natürlich auch nicht. Doch liegt mir das Lokverzeichnis der KED Elberfeld von 1907 vor und hier wird die Bauart als „3/4 gek. Güterzug=Tender-Lok, Bauart Krauss, hinteres Krauss’sches Drehgestell“ bezeichnet. Für die Bezeichnung „Bauart Elberfeld“ liegt mir hingegen kein zeitgenössischer Beleg vor, daher gehe ich mal erstmal davon aus, dass der Name vielleicht doch nur irgendwann von Eisenbahn-Historikern eingeführt worden ist.

Ich habe daher für mich entschieden, in meinen Texten den durch das Lokverzeichnis belegten zeitgenössischen Namen zu verwenden.

Das Werkstättenwesen der neu gegründeten KED Elberfeld (1882)

Die Werkstätten einer Bahngesellschaft sind üblicherweise historisch gewachsen. Sind sie erstmal gebaut, werden sie auch genutzt. Über ihre Bedeutung entscheidet, ob sie mit den wachsenden Anforderungen ausgebaut werden können oder ob sie – im wahrsten Sinne des Wortes – auf der Strecke bleiben.

Auch im Bereich der BME gab es zahlreiche Werkstätten, die mit dem Übergang zur KED Elberfeld in deren Besitz übergingen[1]. Unterscheiden muss man dabei zwischen den Betriebswerkstätten, die dazu dienten den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten und daher mit wenigen Reparaturständen und wenigen Beschäftigten auskamen, und den Hauptwerkstätten, in denen größere Reparaturen und Hauptreparaturen durchgeführt wurden.[2]

Umzeichnungsplan von 1909 für Triebwagen und E-Loks

In den Mitteilungen des Königlichen Eisenbahn Zentralamtes findet sich im 1909er Jahrgang unter der Nummer 1022 vom 6.9.1909 eine Liste für die „Umnummerung der Triebwagen und elektrischen Lokomotiven“. Angegeben sind jeweils die Eigentumsdirektion, die alte Nummer, die neue Nummer und die Gattung des Fahrzeuges.

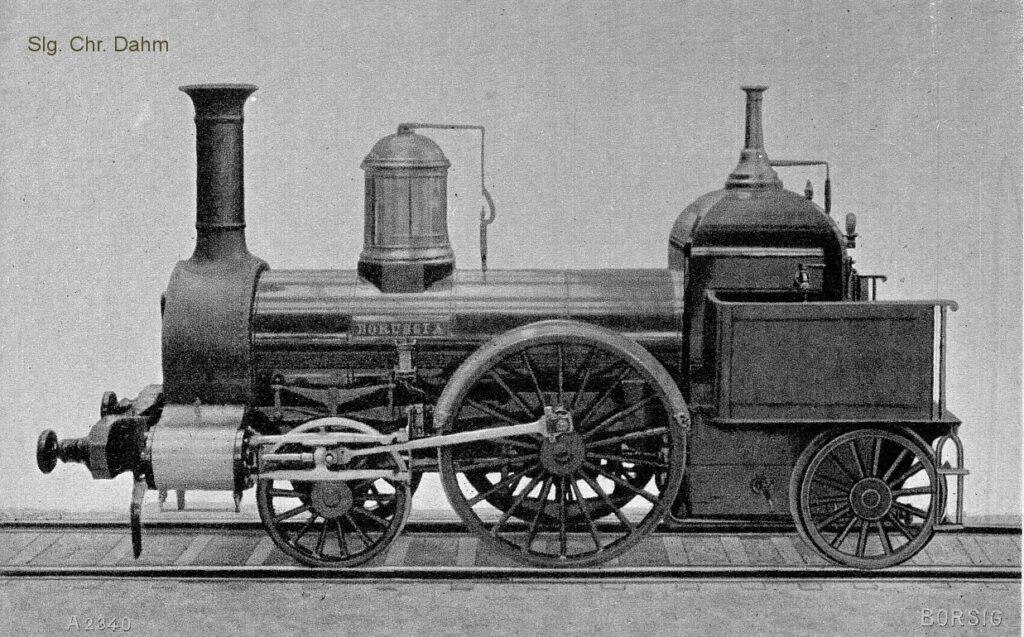

Wohl kein Bild der BORUSSIA (Bors 1000/1858) der CME

Dieses Bild stammt aus einer Postkartenserie, die die Firma Borsig aufgelegt hat. Die Vorlage zu diesem Bild dürfte ein Modell aus dem Berliner Verkehrsmuseum sein. Angeblich soll dieses Modell die Lok BORUSSIA der Cöln-Mindener Eisenbahn darstellen. So steht es jedenfalls auf der Rückseite der Borsigschen Ansichtskarte. Weitere Fotos des Modells legen die Vermutung nahe, dass auch das Modell als „BORUSSIA“ der CME gekennzeichnet war. – Nur leider gibt es zur tatsächlichen Lok BORUSSIA der CME einige bauliche Unterschiede, die durch Fotos belegt sind.

BME ca. 1858: Der Bhf Hagen an der Strecke Elberfeld – Hagen – Dortmund – Soest

BME (1863-1874): Erste Schnellzugloks mit schräggestelltem Rost

Wenn man nun die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven erhöhen wollte, musste man sich etwas einfallen lassen. Die Lösung war, den Rost schräg zu stellen. Einerseits wurde er dadurch größer und andererseits war es nun möglich den Rost weiter nach hinten über die hintere Kuppelachse zu ziehen. Die Dampfproduktion konnte hierdurch spürbar erhöht werden, so dass die ebenfalls vergrößerten Zylinder die gewonnene Energie in Zugkraft umsetzen konnten [Helmholtz/Staby 1930, S. 167f].

Die Dampfloks der Preußischen Zechenbahn- und Hafenverwaltung (Gladbeck)