Zur Vorgeschichte

Wenn man der Sekundärliteratur glauben kann, suchten die Eisenbahndirektionen Elberfeld, Cöln und Frankfurt Ende der 1890er Jahre eine „Gebirgs-Schnellzuglokomotive“. Also eine Lokomotive, die auch auf Steigungsstrecken, wie beispielsweise im Bereich der KED Elberfeld auf der Strecke Hamm – Elberfeld – Cöln, eingesetzt werden konnte.

Man wurde auf die badischen Lokomotiven der Gattung IVe aufmerksam, die sich im Schwarzwald gut bewährten. Hierbei handelte es sich um Verbundlokomotiven nach der Bauart „Grafenstaden“ bzw. „de Glehn“, die in der Nachfolge sehr erfolgreicher Bauarten der französischen Nordbahn stand.

Für die Elberfelder Maschinen ist als einzige Bauartänderung nur bekannt, dass die Lokomotiven ab dem 31.03.1906 laut Statistik [LAV.NRW BR_1003_1077] mit Läutewerk ausgestattet waren. Und tatsächlich zeigen die sporadischen Fotos aus der Zeit des alten Nummernsystems nur Loks ohne Läutewerk.

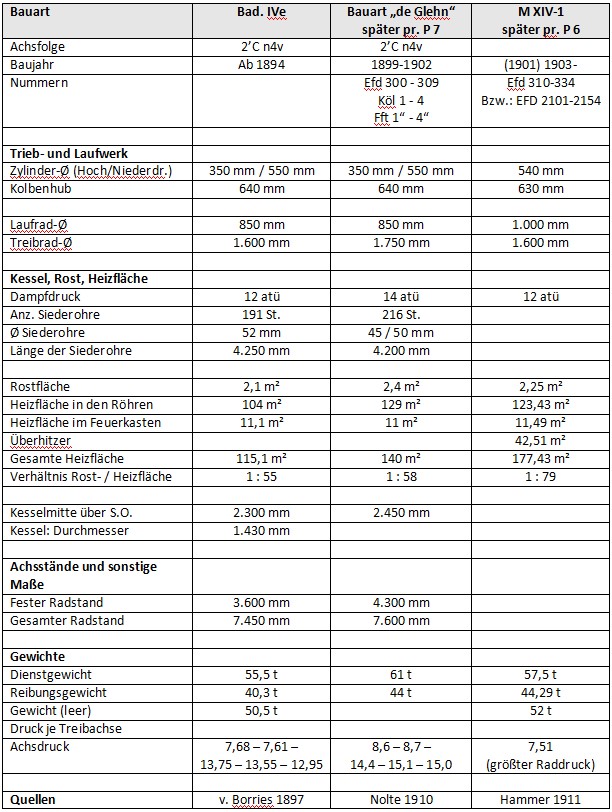

Technische Daten

Technische Beschreibungen sind selten. In einem Artikel von 1910 heißt es:

„Der Kessel derselben ist nach der Regelausführung der preußischen Staatsbahnen gebaut, mit gerundeter Hinterkesseldecke usw. Die kastenförmige Stahlformguß-Rahmenversteifung wurde zur Gewichtseinsparung möglichst dünnwandig ausgeführt mit wulstartig verstärkten Randflächen. Wie bereits erwähnt, wurden auch bei diesen Lokomotiven noch die Hochdruck- gegen die Niederdruckkurbeln auf derselben Maschinenseite um 162° statt um 180° versetzt. Haupt- und Sicherheitskuppelbolzen sind in einem Stahlformgußstück gelagert.“ [Nolte 1910]

Erfahrungen im Einsatz

Zu der Frage, inwieweit sich die Loks im Betrieb bewährt haben, ist relativ wenig bekannt. In einem Bericht in der Eisenbahntechnischen Rundschau von 1905 heißt es:

Die in den Jahren 1898 bis 1901 beschafften vierzylindrigen 3/5 gek. Verbundlokomotiven blieben [..] erheblich hinter den Erwartungen zurück, da die Kessel ebenso wie bei den 2/4 gek. vierzylindrigen Schnellzug-Lokomotiven aus Furcht vor Überschreitung des zulässigen Raddruckes nicht groß genug ausgeführt werden konnten.

[Dinglinger 1905]

Ob dies wirklich der Grund war, oder ob die parallel bzw. kurz danach entwickelte P 6 einfach besser gewesen ist, bleibt fraglich. Jedenfalls schrieb Gustav Hammer 1912, damals planmäßiger Eisenbahn-Bauinspektor und im Ministerium der öffentlichen Arbeiten beschäftigt, im Rückblick, dass die Bauart die in sie gesetzten Erwartungen grundsätzlich erfüllt hätte und dass die Lokomotive besonders für Steigungsstrecken bis zu einer Geschwindigkeit von 70 km/Std. recht geeignet war [Hammer 1912]. Allerdings schreibt er auch:

Im ganzen sind jedoch nur 18 Lokomotiven dieser Gattung beschafft worden, einmal weil sich mit Erhöhung des zulässigen Raddruckes bei Personenzuglokomotiven auf 8 t das Anwendungsgebiet der 2B-Lokomotiven ausdehnte, dann aber auch, weil die im Jahre 1902 von der Aktiengesellschaft Hohenzollern in Düsseldorf ausgestellte 1C-Heißdampfpersonenzuglokomotive bei den Vergleichsversuchen vor der P 7-Lokomotive wesentliche Vorteile aufwies.

Die Leistungen der nur mit zwei Dampfzylindern ausgerüsteten und mit einer Kesselspannung von 12 at arbeitende Heißdampflokomotive standen keineswegs gegen denjenigen der mit 4 Zylindern arbeitenden 2C-Verbundlokomotiven zurück, überstiegen sie vielmehr erheblich.

Außerdem stellte die kostspieligere P 7-Lokomotive an das Bedienungspersonal sehr hohe Anforderungen, während die Heißdampflokomotive im Betriebe nur die gewöhnliche Behandlung erforderte.

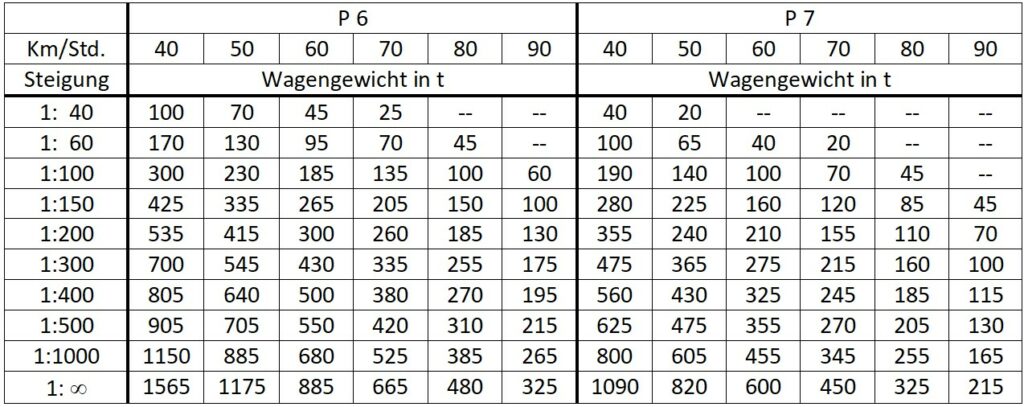

Diese Aussagen von Gustav Hammer werden von den Leistungsangaben im Merkbuch bestätigt [Kgl. Eisenbahn-Zentralamt 1915]:

In dem Untersuchungsbericht zu den von Gustav Hammer bereits angesprochenen Vergleichsfahrten heißt es: [Fränkel 1903]

Ebenso wurde der Personenzug Köln – Opladen – Barmen, für welchen die zulässige Belastung 3/5 gekuppelte Vierzylinder-Lokomotive auf der maßgebenden Steigung 33 Achsen beträgt, mit 38 Achsen durch die Heißdampf-Lokomotive von Opladen, wo die bis zu 1:150 gehenden Steigungen beginnen, in kürzerer als der fahrplanmäßigen Zeit befördert.

Die Schnellzüge der 228 km langen Fahrt Elberfeld – Aachen – Elberfeld, für welche der großen Belastung wegen dienstplanmäßig 3/5 gekuppelte Verbund-Lokomotiven vorgesehen sind, wurden trotz der 4,6 km langen Steigung 1:70 von Herzogenrath bis Kohlscheidt, auf der die zulässige Belastung dieser Lokomotiven 36 Achsen beträgt, von der Heißdampf-Lokomotive mit 49 Achsen ohne Druck oder Vorspann befördert; sie setzte dabei aber zwischen Herzogenrath und Kohlscheid 1,5 Minuten Fahrzeit zu.

Die Schnellzüge der 321 km langen Fahrt Elberfeld – Paderborn – Köln, sowie die Gegenzüge werden auch auf den Strecken Barmen – Block Martfeld mit 1:76 und Hagen – Block Martfeld mit 1:74 steilster Steigung ohne Vorspann unter Einhaltung der kürzesten Fahrzeit befördert.

Um einen Vergleich bezüglich des Verbrauches an Wasser und Kohlen gegenüber der 3/5 gekuppelten Verbund-Lokomotive zu erzielen, wurden dieselben Züge von einer neuen Lokomotive dieser Gattung mit derselben Besetzung, wie die Heißdampf-Lokomotive gefahren. Die Heißdampf-Lokomotive brauchte bei erheblich größeren Leistungen und annähernd gleichem Kohleverbrauche 10 % Wasser weniger, als die Verbundlokomotive.

Bei den sämtlichen Versuchsfahrten hat sich die Heißdampf-Lokomotive vorzüglich bewährt, insbesondere sind keine Mängel an den Überhitzer-Einrichtungen bemerkt.

Die Leistungen der nur mit zwei Dampfzylindern ausgerüsteten und mit einer Kesselspannung von 12 at arbeitenden Heißdampf-Lokomotive übersteigen diejenigen der mit vier Dampfzylindern und 14 at arbeitenden, 3/5 gekuppelten Verbund-Lokomotive.

Einsatz bei der KED Elberfeld

Im Landesarchiv NRW hat sich eine Akte erhalten, in der für den Zeitraum Oktober 1901 bis Oktober 1916 die Zuordnung der Lokomotiven der KED Elberfeld zu den Maschineninspektionen dokumentiert ist [LAV.NRW BR_1003_1077]. Demnach waren zumindest die Serienloks ab Ablieferung alle im Bereich der MI Elberfeld stationiert. Die Stationierung der beiden Vorausloks Efd 300 und 301 (Baujahr 1899) ist für den Zeitraum bis Oktober 1901 nicht mit einer Primärquelle belegt.

Dem Bericht über die Vergleichsfahrten mit der neuen P 6 lassen sich weitere Regeleinsätze der P 7 für den Mai 1902 entnehmen (Fränkel 1903). Im Preußen-Report wird ebenfalls über die Vergleichsfahrten berichtet, hier werden zusätzlich die Zugnummern genannt (Scheingraber 1993): Demnach fuhren die Lokomotiven

- den Personenzug Z 310 Elberfeld – Köln (30 Achsen) und anschließend den Personenzug Z 511 Köln – Opladen – Barmen (maximale Belastung 33 Achsen),

- die Schnellzüge S 36 und S 35 Elberfeld – Aachen – Elberfeld (228 km, maximale Belastung 36 Achsen) und

- die Schnellzüge D 33 Elberfeld – Paderborn und D 32 Paderborn – Köln (und Gegenrichtung) mit 321 km

Und ein letztes Zeugnis kann man einer Ansichtskarte vom Hagener Bahnhof entnehmen, die laut frühestem bekannten Poststempel zwischen 1901 und 1903 entstanden sein muss. Hier steht die Efd 302 an dem für die Züge nach und ggf. auch von Siegen genutztem Bahnsteig vor einem Personenzug. – Leider ist nicht zu erkennen, ob der Zug gerade nach Siegen ausfährt oder nun vor den von Siegen kommenden Personenzug für den Weg ins Ruhrgebiet vor den Zug gesetzt wird. – Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die P 7 durchaus auch bis Hagen kamen, was bei einer Entfernung von Elberfeld von gerade mal 30 km auch nicht wirklich verwundet.

Etwas undurchsichtiger sind die Einsatzgebiete der Lokomotiven für den Zeitraum ab 1905. In der Fachliteratur findet sich eigentlich übereinstimmend die Information, dass die Loks zunehmend zur Bwst Siegen gewechselt seien. Das deckt sich aber nicht mit einer im Landesarchiv NRW erhaltenen Akte [LAV.NRW BR_1003_1077], in der die Zuordnung der Lokomotiven der KED Elberfeld zu den Maschineninspektionen dokumentiert ist. Dieser Aufstellung zufolge war bis 1912 keine P 7 in Siegen oder im gesamten Bereich der MI Altena stationiert. Vielmehr sagt die Akte, dass alle zehn P 7 ab ihrer Ablieferung bis zu diesem Zeitpunkt im Bereich der MI Elberfeld stationiert blieben.

Das passt auch zu den zwar spärlichen, aber dennoch überlieferten Sichtungen von P 7 für den Zeitraum 1907-1912, die alle den Einsatz der P 7 im Personenzugdienst im Bereich Düsseldorf, Solingen, Remscheid und Lennep bestätigen. [Lindgens und diverse Fotobelege]

Im ersten Quartal 1912 kam dann als erstes die EFD 2301 zur MI Siegen [LAV.NRW BR_1003_1077]. Bis November folgten die EFD 2302, 2304 und 2306, so dass sich dann vier P 7 in Bereich der MI Siegen und die übrigen sechs P 7 weiterhin im Bereich der MI Elberfeld befanden. Ab dem 1. Quartal 1914 wechselten dann auch die restlichen P 7 zur MI Siegen.

Für 1915 findet sich dann ein weiterer Beleg in einer Akte über die Vorspanndienste im Bereich der KED Elberfeld [LAV.NRW BR_1003_983]. Hier werden vier Personenzüge der Strecke Hagen – Gießen genannt, die planmäßig mit P 7 bespannt worden waren und für den Streckenabschnitt Altenhundem – Welschenennest eine Vorspannlok benötigten.

Wenn man nun davon ausgeht, dass sich zwischen den Sommerfahrplänen von 1914 und 1915 nicht allzuviel geändert hat, dann haben diese vier Züge die Gemeinsamkeit, dass es sich bei allen um Personenzüge handelte, die von Hagen nach Gießen durchliefen und an jedem Bahnhof anhielten.

Wie gesagt, es sind nur die Züge benannt, die eine Vorspannlok benötigten. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass auf dieser Strecke weitere Züge mit P 7 bespannt wurden, bei denen die Zugkraft der Loks aber ausreichte.

Und auch für die Gegenrichtung ist ein Zug benannt, allerdings findet sich der nicht im 1914er Kursbuch. Falls also jemand ein 1915er Fahrplan der Strecke hat, wäre es wunderbar, wenn er mir hier weiterhelfen könnte…

Einsatzende der Loks

Als erste Elberfelder P 7 scheidet die EFD 2305 im 2. Quartal 1914 aus dem Betrieb aus. Es folgen EFD 2309 (zwischen 15.10.1915 und 1.1.1916) und 2304 (zwischen 1.1. und 31.3.1916). Zum Stichtag 1.10.1918 werden noch 4 Lokomotiven im Bestand geführt – zum 1.10.1920 sind alle Maschinen ausgeschieden. [BArch R 4304/253 Seite 251; LAV.NRW BR_1003_1077]

In der modernen Sekundärliteratur findet sich eine Aufstellung der bekannten Verbleibe [Rauter 1991], die aber nur zum Teil mit den Statistiken übereinstimmt:

Graf 4855/1899 Efd 300 EFD 2301 unbekannt

Graf 4856/1899 Efd 301 EFD 2302 04.1918

Graf 5066/1901 Efd 302 EFD 2303 Belgien

Graf 5067/1901 Efd 303 EFD 2304 12.1915

Graf 5068/1901 Efd 304 EFD 2305 04.1914

Graf 5069/1901 Efd 305 EFD 2306 05.1918

Graf 5261/1902 Efd 306 EFD 2307 __.1919

Graf 5262/1902 Efd 307 EFD 2308 03.1917

Graf 5263/1902 Efd 308 EFD 2309 __.1915

Graf 5264/1902 Efd 309 EFD 2310 __.1919

Weitere Themen

Bei der Recherche sind mir weitere Informationen bzw. verwandte Themen begegnet, auf die ich hier gerne verweise:

- Bild der „Elberfeld 300“

Bei dso wurde ein Bild der Efd 300 gezeigt. Leider ist der Aufnahmeort nicht bekannt:

https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,11005897 - Dienstplan der Frankfurter P 7 von 1904

Ebenfalls im HiFo hat der User OZL-Lokd. einen „Dienstplan für die Lokomotivpersonale“ (gültig vom 1 Mai 1904) geteilt, auf dem die Nutzung von „3 Stück 3/5 Lok. der Gruppe P Nr. 7 Dienstplan 1“ vorgesehen ist.

Wahrscheinlich, aber sicherheitshalber zu überprüfen wäre, ob es sich hierbei tatsächlich um Loks der späteren Gattung P 7 handelt. Theoretisch wäre es möglich, dass es hier – wie in der KED Elberfeld – Verschiebungen gab:

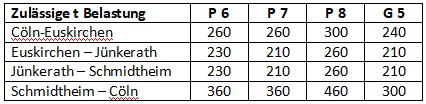

https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,10885982 - Zulässige Belastung der P 7 auf Strecken der KED Cöln

Im Amtsblatt der KED Elberfeld findet sich 1908 eine Korrektur für die ausgegebenen Fahrplanbücher der KED Cöln. Demnach lag die zulässigen Belastungen der P 7 gleich oder um geringfügig unter der der P 6. [Amtsbl. Elberfeld 1908]

Quellenverzeichnis

Die ersten Ergebnisse meiner Recherchen habe ich im Historischen Forum von Drehscheibe online zur Diskussion gestellt, ein herzlicher Dank geht daher an alle, die dort mitgedacht haben und mich mit Hinweisen unterstützt haben. Wie beispielsweise die User kobby, D.Kunen und vauhundert. Letzterem gilt auch ein besonderer Dank für den Hinweis auf die Stationierungsakte im Landesarchiv NRW. Ein weiterer Dank geht an Stefan Ponzlet für die Zugänglichmachung der Notizen von Wilhelm Lindgens.

BArch R 4304/253

Bundesarchiv, BArch R 4304 Reichsbahn-Zentralamt Berlin. Bestellsignatur R 4304/253 „Durchgangswagen für D-Züge, Abteil- und andere Wagen.- Zusammenstellungen der im Bereich der Preußisch-Hessischen Staatsbahnen vorhandenen Wagen“. Band 2. – Anmerkung: Der Titel der Akte ist in diesem Zusammenhang etwas irritierend, aber korrekt. – https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/7f6d9e61-89c8-4e2f-888c-3177b1e742e8/

Dinglinger, Georg (?)

Überblick über den derzeitigen Stand des Lokomotivbaues in Preußen. In: Eisenbahntechnische Zeitschrift. XI. Jahrgang (1905), S. 431-439

dso-HiFo 2024

Diskussionsstrang „Vor über 100 Jahren … ein Türchen zum 22. Dez.: Wo waren die Elberfelder P 7 ab ca. 1905 eingesetzt?“. In: Drehscheibe online. Historisches Forum. URL: https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,10999599 (Abgerufen: 25. Mai 2025, 00:09 UTC)

Fränkel 1903

Fränkel, E.: Die Eisenbahn-Betriebsmittel auf der Ausstellung zu Düsseldorf 1902. In: Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. Neue Folge XL. Band (1903), Seite 57/58

Hammer, Gustav

Die Entwicklung des Lokomotiv-Parkes bei den Preußisch-Hessischen Staats-Eisenbahnen. Vortrag, gehalten im Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure a, 25. April 1911. Abgedruckt in Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen, No. 814 (15. Mai 1911) – No. 840 (15. Juni 1912)

Kgl. Eisenbahn-Zentralamt 1915

Merkbuch für die Fahrzeuge der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnverwaltung. 3. Auflage, Ausgabe 1915

LAV.NRW BR_1003_983

Landesarchiv NRW. Abteilung Rheinland, Bestand BR 1003, Bestellsignatur BR 1003 Nr. 983 „Überwachung des Vorspann- und Schiebedienstes“

LAV.NRW BR_1003_1077

Landesarchiv NRW. Abteilung Rheinland, Bestand BR 1003, Bestellsignatur BR 1003 Nr. 1077 „Verteilung der Lokomotiven Bd. 5“

Nolte 1910

Nolte, W.: 30 Jahre Verbundlokomotiven bei den preußisch-hessischen Staatsbahnen (Teil III). In: Die Lokomotive. Heft 11, 7. Jahrgang (1910), Seite 243/244

Rauter 1991

Rauter, Herbert: Preußen-Report. Naßdampf-Personenzuglokomotiven P 0 – P 4, P 7. (Band No. 4). Hermann Merker Verlag GmbH, Fürstenfeldbruck 1991. – ISBN 3-922404-21-9

Scheingraber 1993

Scheingraber, Günther; Weisbrod, Manfred: Preußen-Report. Heißdampf-Personenzuglokomotiven P 6, P 8, P 10 und preußische Tender. (Band No. 7). Hermann Merker Verlag GmbH, Fürstenfeldbruck 1993. – ISBN 3-922404-53-7

Wikipedia IVe

Seite „Badische IV e“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. April 2025, 08:11 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Badische_IV_e&oldid=255091244 (Abgerufen: 24. Mai 2025, 22:40 UTC)

Versionsgeschichte

1. Version: Mai 2025